近年、画像生成AIの急速な発展により「diffusionモデル」に注目が集まっています。Stable Diffusionをはじめとする生成モデルの核となっている技術であり、これまでのGANとは異なる新たなアプローチです。本記事では、diffusionモデルの仕組みや強み、実際の応用例まで詳しく解説します。

diffusionモデルとは何か

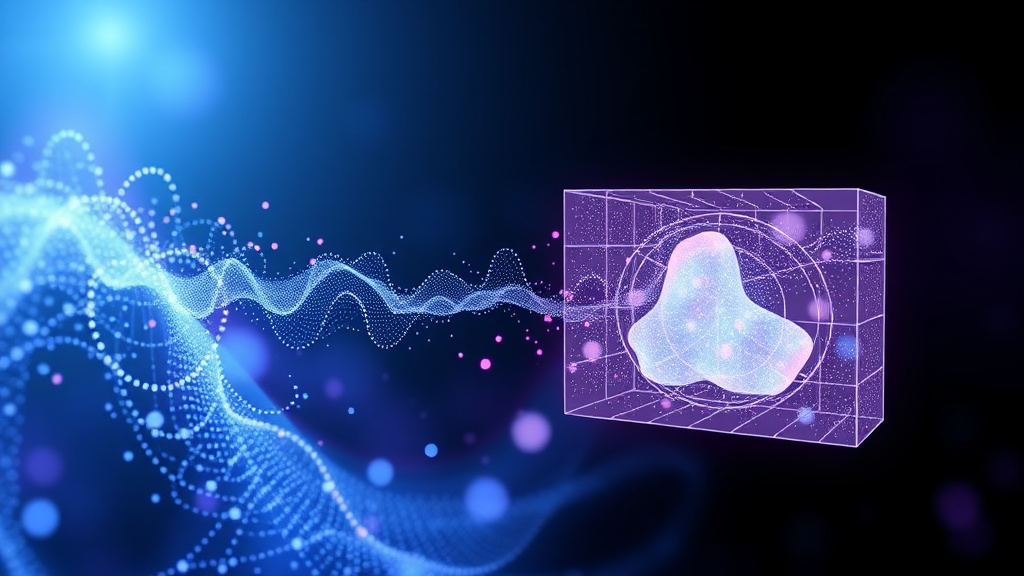

diffusionモデルとは、ランダムなノイズから少しずつ画像を復元していくことで、新しいデータを生成する機械学習の手法です。もともと画像にノイズを加えてぼかしていき、最終的には完全なノイズになるように学習させ、その逆過程をモデルに学ばせることで、新しい画像を生成します。

この「ノイズから鮮明な画像を作り出す」というプロセスが、まさにdiffusion(拡散)という名の由来です。

GANとの違いとdiffusionモデルの強み

画像生成といえば、これまで主流だったのはGAN(敵対的生成ネットワーク)です。しかし、diffusionモデルには以下のような優れた特長があります。

-

安定した学習:GANと比べてモード崩壊が起きにくい

-

高品質な生成:細部まで精度の高い画像を生成できる

-

学習データとの類似度が高い:自然でリアルな生成が可能

このような理由から、特に高品質な画像生成が求められる場面での活用が進んでいます。

diffusionモデルの仕組みを簡単に解説

diffusionモデルは大きく2つのステップに分かれています。

-

順方向プロセス(フォワード)

実際の画像にランダムノイズを段階的に加え、最終的に完全なノイズ画像にします。 -

逆方向プロセス(リバース)

学習済みのモデルを使って、ノイズから少しずつ画像を復元していきます。

これを繰り返すことで、最終的には完全に新しい画像を生成することができます。

diffusionモデルが使われている代表的なサービス

diffusionモデルは、すでにさまざまなサービスに導入されています。以下は代表的な例です。

-

Stable Diffusion

オープンソースで提供される画像生成AI。ローカル環境でも使用可能。 -

Midjourney

アートスタイルに特化した高品質な画像を生成することで話題に。 -

DALL·E 2

OpenAIが開発した画像生成モデル。複雑なプロンプトにも対応。

これらのサービスは、イラスト作成、広告バナー制作、ゲームアセット生成など、幅広い分野で活用されています。

diffusionモデルの応用分野

diffusionモデルは、画像生成だけにとどまりません。以下のような分野でも応用が始まっています。

-

音声生成:ノイズから音声波形を復元することで、音声合成が可能

-

医療画像処理:MRIやCT画像の高精度補完

-

ビデオ生成:時間軸を考慮した映像生成への応用

-

テキストから画像生成:プロンプトに応じて画像をゼロから生成

将来的には、より多様な生成AIの土台として活用されることが期待されています。

diffusionモデルの今後の可能性

現在のdiffusionモデルは計算コストが高く、生成に時間がかかるという課題がありますが、学習手法やアーキテクチャの改良により、より軽量かつ高速なモデルが登場しつつあります。

また、LoRA(Low-Rank Adaptation)などの技術と組み合わせることで、個人でも手軽に高品質な生成AIをカスタマイズできるようになる時代が来ています。

まとめ

diffusionモデルとは、ノイズから画像やデータを生成する革新的な技術です。GANに代わる新世代の生成モデルとして、画像生成AIの中心的存在となっています。Stable DiffusionやMidjourneyなど、私たちの身近なツールにもすでに活用されており、今後ますます進化が期待されます。

画像生成だけでなく、音声・映像・医療分野など多岐にわたる応用も進んでおり、diffusionモデルの可能性はまだまだ広がり続けています。これからのAI技術を理解するうえで、知っておきたい重要な概念のひとつです。

コメント