オブジェクト検出は、AIやコンピュータビジョンの分野で急速に注目されている技術の一つです。画像や動画の中から物体を自動的に認識し、位置を特定することができるため、産業から日常生活まで幅広い分野で活用されています。この記事では、オブジェクト検出の基本的な仕組みから活用例、代表的なアルゴリズム、導入のポイントまで詳しく解説します。

オブジェクト検出とは何か

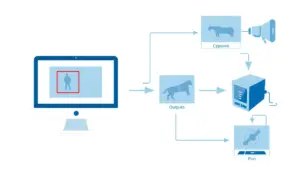

オブジェクト検出とは、画像や動画内に存在する特定の物体を検出し、その位置や種類を特定する技術です。画像全体を処理するのではなく、画像内の複数の対象物を同時に認識・位置特定できる点が特徴です。

顔認識や車のナンバープレート読み取り、防犯カメラでの人物追跡など、多くの応用が可能です。AIを活用することで、人間が見落としやすい物体も高精度で認識できるようになります。

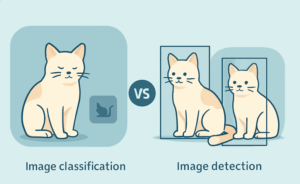

画像分類との違い

画像分類は、画像全体を一つのラベルで分類するのに対し、オブジェクト検出は複数の物体を同時に検出して位置情報も取得します。たとえば、画像分類では「猫が写っている」という認識に留まりますが、オブジェクト検出では「猫が2匹いて、それぞれの位置がどこか」まで把握できます。

この違いにより、オブジェクト検出はリアルタイム映像分析や複雑なシーンの理解に非常に有効な技術です。

オブジェクト検出の主なアルゴリズム

現在、オブジェクト検出にはさまざまなアルゴリズムが存在します。代表的なものには以下のようなものがあります。

YOLO(You Only Look Once)

YOLOは画像全体を一度に処理して物体を検出する高速なアルゴリズムで、リアルタイム処理が可能です。

SSD(Single Shot Multibox Detector)

SSDはYOLOと同様に高速で、複数のスケールの物体を効率的に検出できます。

Faster R-CNN

Faster R-CNNはやや処理速度が遅いものの、精度の高さが魅力です。検出精度を重視する用途に向いています。

これらのアルゴリズムは、用途や精度、速度の要件に応じて使い分けられます。

オブジェクト検出の活用事例

オブジェクト検出は多様な分野で利用されています。

製造業

生産ラインでの異常検知や製品の自動検査に活用されています。

医療分野

レントゲンやMRI画像において、腫瘍や異常部位を検出する技術として使われています。

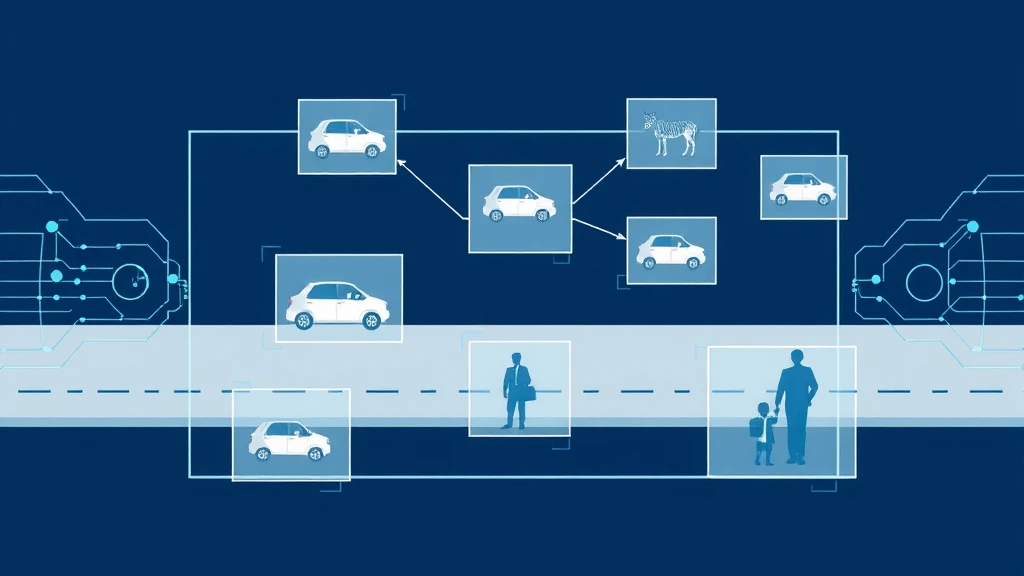

自動運転

自動車に搭載されたカメラ映像から、歩行者や信号、他の車両を検出することが不可欠です。

セキュリティ分野

監視カメラの映像から人物や不審物を自動検出することで、安全性を高めることが可能です。

オブジェクト検出モデルを使うには

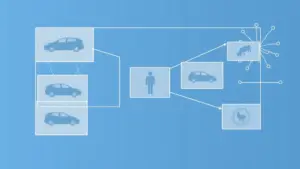

オブジェクト検出を実際に使うには、事前学習済みのモデルを活用するのが一般的です。PythonやPyTorch、TensorFlowなどのフレームワークで提供されているモデルを使うことで、専門知識が少なくても試すことができます。

また、自分のデータに応じてカスタマイズしたい場合には、転移学習という手法を用いて、既存モデルに自分のデータを学習させることも可能です。

モデル精度を高めるための工夫

オブジェクト検出の精度を高めるためには、以下のような工夫が有効です。

-

十分な数と多様性のある学習データを用意する

-

データ拡張(Augmentation)で画像のバリエーションを増やす

-

適切な損失関数を選択する

-

ハイパーパラメータを丁寧に調整する

これらの工夫により、誤検出を減らし、より高精度な検出が可能になります。

オブジェクト検出の今後の動向

近年では、Transformerベースのモデル(例:DETR)や軽量なモバイル向け検出モデル(例:YOLOv8 nanoなど)が注目されています。これにより、スマートフォンやIoTデバイスでも高性能なオブジェクト検出が可能になりつつあります。

また、動画解析や3D空間での検出など、次なるステップへの技術発展も進んでおり、今後の可能性はさらに広がっていくと考えられます。

まとめ

オブジェクト検出は、画像や映像の中から複数の物体を同時に認識し、位置まで特定できる高度な技術です。画像分類と異なり、より詳細で柔軟な分析が可能なため、多くの分野で活用が進んでいます。

代表的なアルゴリズムであるYOLOやFaster R-CNNを理解し、用途に合わせて使い分けることで、効率的に導入することができます。精度を高めるための工夫も重要です。今後の技術進化に注目しつつ、自社やプロジェクトに合った形でオブジェクト検出を取り入れてみてください。

コメント