カーペットやラグを敷いていると、気づかないうちにホコリが溜まってしまい悩んでいませんか。毎日掃除をしているつもりでも、なぜかすぐにホコリやゴミが目立ってしまう…そんな経験は多くの人が持っています。

この記事では、カーペットやラグにホコリがたまりやすい理由と、その解決方法をわかりやすく解説します。

結論

カーペットやラグにホコリがたまりやすいのは以下の理由があるためです。

- 繊維の構造がホコリをキャッチしやすい

- 静電気が発生してホコリを引き寄せる

- 人の動きによってホコリが舞い落ちやすい

- 掃除が不十分だと奥に汚れが溜まる

これらを理解すれば、効率的な掃除方法や予防策を取ることができ、清潔な空間を保ちやすくなります。

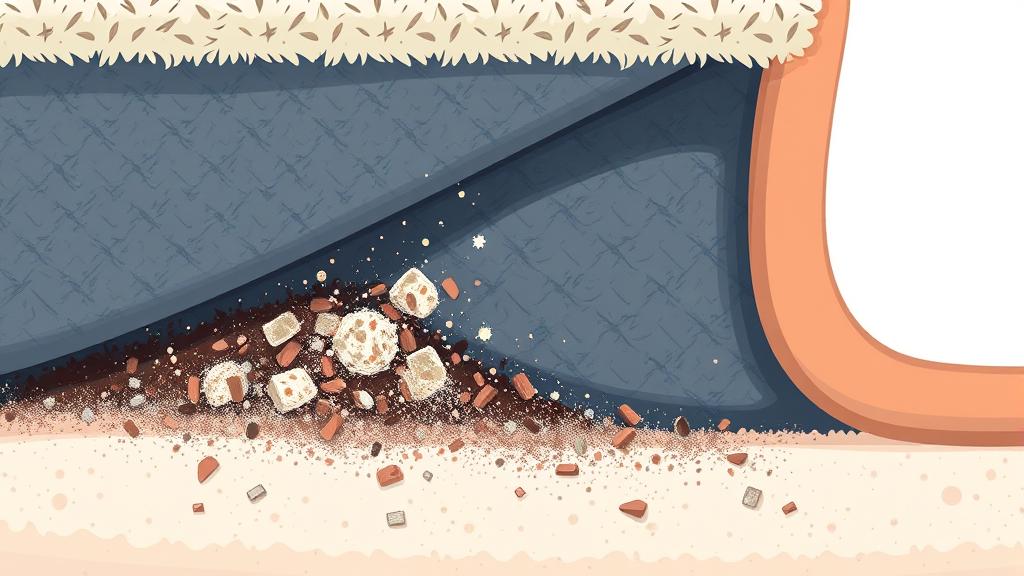

繊維の構造がホコリをキャッチしやすい

繊維の細かさがホコリを絡め取る

カーペットやラグは、無数の細い繊維で構成されています。この細かい繊維同士の隙間に、空気中のホコリや花粉、ペットの毛などが入り込みやすいのです。特にウールやポリエステルなどの素材は静電気を帯びやすく、自然とホコリを吸着してしまう特徴があります。そのため、他の床材に比べてカーペットはホコリが溜まりやすい環境をつくりやすいのです。

凹凸構造がホコリを逃さない

カーペットやラグの表面には、繊維の織り方による凹凸があります。この立体的な構造がホコリを物理的に引っかけ、奥へと押し込んでしまうのです。特に毛足がループ状になっているタイプやシャギーラグのように毛の長いタイプは、ホコリが絡まりやすく、掃除機をかけても吸いきれないことが多いです。結果として、内部にホコリが層のように蓄積していきます。

掃除をしても取り切れない理由

一見きれいに見えるカーペットでも、繊維の奥にはホコリが残っている場合があります。これは、吸引力の弱い掃除機では繊維の奥まで届かないためです。また、繊維の摩擦によってホコリが繊維に絡みつき、簡単には離れないことも原因です。そのため、定期的な叩き出し掃除やスチームクリーナーの使用など、より深部までケアする方法が効果的です。

静電気がホコリを引き寄せる

静電気が発生しやすいカーペットの特徴

カーペットやラグは、歩くたびに靴下や衣服との摩擦で静電気を帯びやすい素材です。特に化学繊維(ナイロン・ポリエステルなど)は電気を逃がしにくく、摩擦による帯電が発生しやすい傾向にあります。この静電気がホコリやチリを引き寄せる原因となり、気付かないうちに表面に細かなゴミが付着してしまいます。

静電気がホコリを吸着させる仕組み

静電気にはプラスとマイナスの電荷があり、空気中のホコリや微細な繊維くずはそれぞれ異なる電荷を持っています。そのため、帯電したカーペットはホコリを磁石のように引き寄せて離しません。一度吸着すると、繊維の奥まで入り込みやすく、通常の掃除機では取りきれないことも多いのです。これが、見た目以上にカーペットが汚れてしまう理由の一つです。

冬場や乾燥時期にホコリが増える理由

湿度が低い冬場は、空気中の水分が少なくなるため、静電気が発生しやすくなります。さらに暖房によって室内が乾燥することで帯電が強まり、ホコリがカーペットに吸着しやすい環境が整います。その結果、掃除をしてもすぐにホコリが溜まってしまうのです。加湿器を使った湿度管理や、帯電防止スプレーの使用が効果的な対策になります。

人の動きでホコリが舞い落ちる

日常の動作がホコリを舞い上げる仕組み

私たちが歩いたり、椅子を引いたり、カーテンを開けたりといった日常の動作は、意外にも空気の流れを生み出します。この小さな空気の動きによって、目に見えないホコリやチリが宙に舞い上がります。そして時間が経つと、それらが再び床に落ちていきます。家の中ではこの循環が繰り返されるため、気づかないうちにカーペットの上にホコリが蓄積していくのです。

カーペットがホコリの“受け皿”になる理由

床に敷かれたカーペットやラグは、ホコリが落ちてくる位置に常にあります。そのため、空気中を漂う微細なゴミや繊維くずが自然と集まりやすいのです。特に毛足の長いカーペットは、表面の繊維がホコリを絡め取るため、見た目にはきれいでも内部に多くのホコリが隠れています。毎日の動きによって再び舞い上がるため、放置すると空気中のホコリ量も増えてしまいます。

家族の行動パターンによってホコリ量が変わる

人の動きが多いリビングや子ども部屋などは、ホコリが舞いやすい場所です。家族の人数が多いほど、足音や動作による空気の流れが頻発し、ホコリの沈降も増加します。特にペットを飼っている家庭では、毛の抜け落ちや動きによるホコリの再拡散が起きやすく、カーペットの汚れが進行しやすくなります。そのため、生活スタイルに合わせたこまめな掃除が欠かせません。

掃除が不十分だと奥に蓄積する

表面の掃除だけでは取りきれないホコリ

掃除機を軽くかけただけでは、表面のホコリしか吸い取れず、奥に入り込んだ微細なチリや髪の毛はそのまま残ってしまいます。特に毛足が長いタイプや厚みのあるラグは、ホコリが深く入り込みやすいため、見た目では判断しにくいのが厄介なポイントです。

蓄積したホコリが引き起こす悪循環

繊維の奥にホコリがたまると、歩くたびにそれが舞い上がり、空気中を再び漂います。これが再びカーペットの上に落ちることで、ホコリが循環し、どんどん蓄積していくのです。さらに、内部に湿気がこもると、ホコリに含まれる皮脂や食べかすが微生物の栄養源となり、カビやダニが発生する原因にもなります。結果的に、見えない部分でアレルギーや臭いのトラブルを引き起こす可能性が高まります。

定期的な徹底掃除がカギになる

このような蓄積を防ぐには、週に一度は丁寧な掃除を心がけることが大切です。掃除機は一方向だけでなく、縦横に動かして吸引力を高めると効果的です。また、月に1〜2回はカーペットクリーナーやスチームクリーナーを使い、繊維の奥まで洗浄するのがおすすめです。定期的なメンテナンスを行うことで、ホコリやダニの発生を防ぎ、清潔な空間を維持できます。

解決方法 カーペットやラグのホコリ対策と掃除の工夫

カーペットやラグを清潔に保つには、以下のような工夫が効果的です。

- 掃除機は毎日かけるのが理想。ゆっくり動かして奥まで吸い取る

- 週に一度はカーペットを裏返して叩き、溜まったホコリを落とす

- コロコロ(粘着クリーナー)で繊維に絡んだ毛やホコリを取る

- 静電気防止スプレーを使ってホコリの付着を抑える

- 季節ごとに丸洗いクリーニングやスチーム掃除を行う

これらを習慣にすることで、ホコリがたまりにくい環境を作ることができます。

まとめ

カーペットやラグにホコリがたまりやすいのは、繊維の構造や静電気、人の動きといった複数の要因が重なっているためです。放置すると見た目だけでなく衛生面でも問題が出てしまいます。まずは毎日の掃除機がけと週一回のメンテナンスから始めてみましょう。少しの工夫で清潔で快適な空間を維持することができます。

コメント