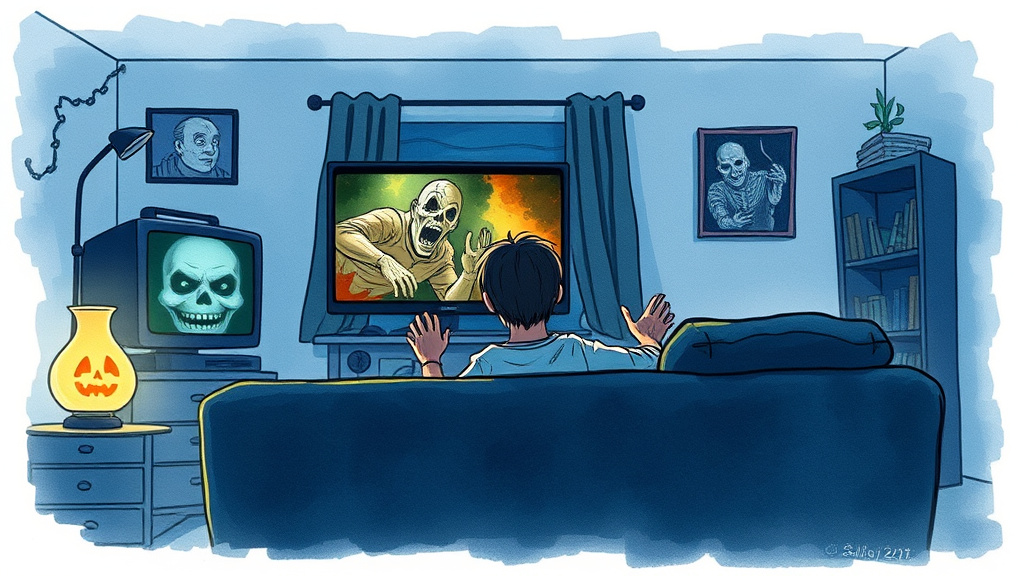

夜中につい「怖い話まとめ」や「怪談動画」を開いてしまった経験はありませんか?

「怖い」と思いながらも、なぜか最後まで見てしまう——。

この矛盾した行動には、しっかりとした脳と心理のメカニズムがあります。

本記事では、なぜ人は怖い話を聞きたくなるのかという疑問を、

科学的な観点と心理的な側面から分かりやすく解説します。

結論:人が怖い話を聞きたくなるのは「脳の報酬システム」と「社会的本能」によるもの

人が「怖い」と感じながらもそれを求めるのは、単なる趣味ではありません。

それは、脳の働きと人間の進化の過程に深く関係しています。

結論を先に言うと、怖い話を聞きたくなる理由は主に次の3つです。

- 危険を安全にシミュレーションしたいという本能的な欲求

- 恐怖と安心が交互に訪れることで生じる快感(ドーパミン効果)

- 「共通の恐怖体験」を通して人とつながりたいという社会的欲求

つまり、人が怖い話に惹かれるのは、「怖いから」ではなく、

怖さの中に“快感”と“つながり”が隠れているからなのです。

危険を「安全に」体験したいという人間の本能

人間の脳には、「危険を察知して命を守る」という本能的なシステムが組み込まれています。

このときに働くのが、**扁桃体(へんとうたい)**と呼ばれる脳の部分です。

怖い話を聞くと、脳は「もしかして本当に危険かも?」と一瞬だけ錯覚します。

すると、心拍数が上がり、アドレナリンが分泌され、体が緊張状態になります。

しかし、実際には目の前に危険はありません。

つまり、安全な環境の中で“恐怖体験”を疑似的に味わっているのです。

この“安全な恐怖”は、脳にとって非常に刺激的で、

経験を積むトレーニングのような効果もあります。

動物行動学的にも、人間は昔から「危険を事前に学ぶ」ことで生き延びてきたとされています。

怖い話を聞く行為は、現代でもその本能が形を変えて残っているといえます。

スリルと安心が交互に訪れる「ドーパミンの快感」

怖い話を聞くと、なぜか「怖いのに気持ちいい」という感覚になることがあります。

この正体は、脳内報酬物質・ドーパミンの分泌です。

恐怖を感じるとき、脳は一瞬ストレスを感じますが、

「怖いけど現実じゃない」「もう終わった」と安心した瞬間、強い快感が生じます。

このときにドーパミンが出て、スリルや高揚感を感じるのです。

つまり、怖い話はジェットコースターと似ています。

「怖いけど安全」というバランスがあるからこそ、

刺激と安心が交互に訪れ、脳が気持ちよさを感じるのです。

恐怖を共有することで「人とのつながり」を感じる

学校の肝試しや怪談話が盛り上がるのは、単に怖いからではありません。

人は、同じタイミングで恐怖を感じることで仲間意識や連帯感を強く持つようになります。

心理学ではこれを「共感的恐怖」と呼びます。

共通の恐怖体験を共有することで、人との信頼関係が深まるのです。

特に日本では、「夏=怖い話」という文化があり、

怖い体験を「みんなで笑いながら乗り越える」ことで心の距離が縮まる傾向にあります。

これは脳科学的にも、恐怖を共有したときに**オキシトシン(愛情ホルモン)**が分泌されるため、

「怖かったね」と言い合うことで、より強い絆を感じられるのです。

怖い話はストレスをリセットし、心を軽くする

怖い話を聞いた後、「ゾッとしたけどスッキリした」と感じたことはありませんか?

これは心理的に「カタルシス効果」と呼ばれる現象です。

人は日常生活で無意識にストレスを溜めています。

怖い話を聞くと、一時的に緊張状態になり、その後の安心感で心がリセットされるのです。

一種の感情のデトックス効果とも言えます。

このため、怖い話は「恐怖のエンタメ」であると同時に、

ストレス発散のツールとしても機能しています。

怖い話は想像力を刺激し、創造的な感性を育てる

怖い話は単に“怖い”だけではありません。

多くの怪談には、「見えないものを想像させる構成」があります。

人は、明確に見えないものに対してこそ、強い恐怖を感じる生き物です。

暗闇・足音・影・気配など——。

こうした“想像の余地”があるからこそ、

人の感受性やイメージ力を高める効果があります。

また、恐怖を感じ取るために「もし自分だったら?」と考えることで、

共感力や感情理解の力も磨かれます。

実際、ホラー作家や脚本家には、観察力と共感力に優れた人が多いとされています。

怖い話を楽しむときの注意点

一方で、怖い話は「すべての人にとって快楽」ではありません。

もともと不安傾向が強い人や、睡眠前にストレスを感じやすい人は、

恐怖刺激が逆効果になることもあります。

以下のポイントを意識すると、心に負担をかけずに怖い話を楽しめます。

✅ 明るい時間帯に聞く

✅ 一人ではなく、誰かと一緒に体験する

✅ 怖い話を聞いた後はリラックスする時間を設ける

✅ 睡眠前は避ける

こうすることで、怖い話を「心にやさしいエンタメ」として楽しめるでしょう。

まとめ

人が「怖い話」を聞きたくなるのは、

単なる好奇心ではなく、脳と心が求める自然な反応です。

- 危険を安全に疑似体験するための本能

- スリルと安心のバランスが生む快感

- 共通の恐怖体験によるつながりの欲求

- 感情のリセットや想像力の刺激

これらが重なり合い、私たちは怖い話に惹かれます。

つまり、怖い話とは「恐怖を通じた心のリフレッシュ」なのです。

行動の一歩:

次に怖い話を聞くときは、「怖さの裏にある心理の仕組み」を意識してみてください。

恐怖を感じながらも、脳がどのように反応しているかを知ることで、

ただの怖い話が、人間の不思議を体感できる知的な時間に変わるはずです。

コメント