毎日使う食器用スポンジ、「なんだか臭う…」と感じたことはありませんか?

洗剤を使っているのに、いつの間にかヌメヌメしたり、嫌なニオイがすることもあります。

実は、スポンジがすぐ臭くなるのには明確な理由があります。

この記事では、なぜ食器用スポンジが臭くなるのか、そして臭いを防ぐための正しいお手入れ方法を分かりやすく解説します。

結論

食器用スポンジがすぐ臭くなる主な理由は3つあります。

- 水分と汚れが残って細菌が繁殖する

- 洗剤や食べかすが内部にたまる

- 通気性の悪い場所で保管している

つまり、「湿った環境 × 栄養(汚れ)」が菌を増やす原因なのです。

毎日の使い方とお手入れ方法を少し見直すだけで、臭いを大幅に減らせます。

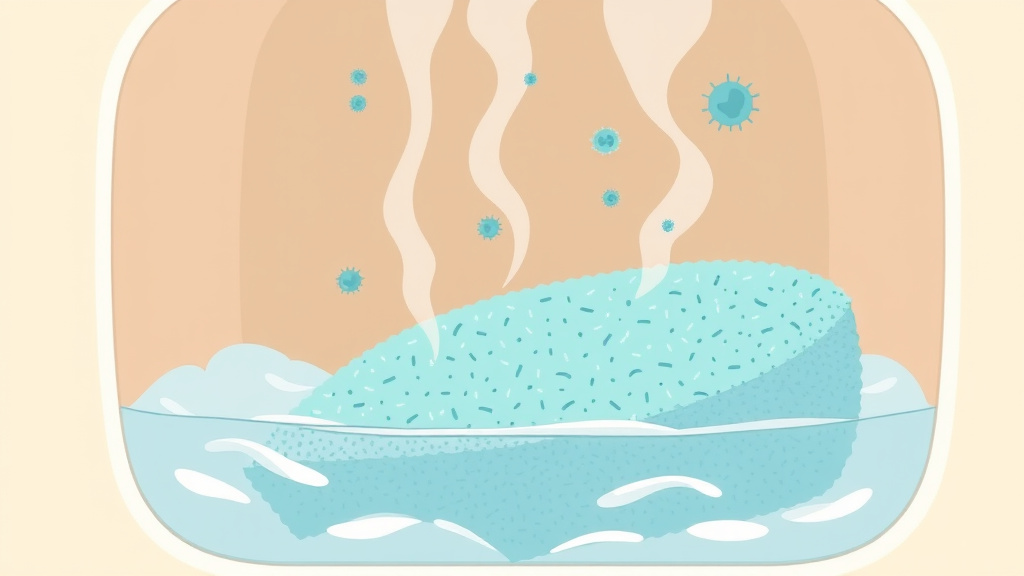

水分が残ることで菌が繁殖しやすくなる

食器用スポンジは、その性質上「常に湿っている時間が長い」ため、雑菌が非常に繁殖しやすい環境です。スポンジの内部は細かい繊維構造になっており、少量の水分でも奥まで浸透します。この水分が乾くまでに時間がかかるため、常に湿度が高い状態が続きます。これは、まさに雑菌やカビが好む「温度・湿度・栄養源」の三拍子が揃った状態です。

特に梅雨や夏場のように気温が高くなる季節は、菌の増殖スピードが格段に速くなります。例えば、30℃前後の湿った環境では、一般的な雑菌が数時間で数十倍に増殖するといわれています。つまり、夜洗い物をした後にスポンジを濡れたまま放置すると、翌朝にはすでに菌が大量に増えている可能性があるのです。これが「スポンジの臭い」の大きな原因になります。

食べかすや油汚れがスポンジ内部に残る

スポンジは柔らかく弾力のある素材で、細かい繊維が絡み合うことで泡立ちやすくなっています。

しかしその一方で、汚れを内部に閉じ込めやすい構造でもあります。特に油汚れや食べかすは、水だけでは落ちにくく、スポンジの繊維の奥に入り込んでしまいます。これが時間の経過とともに酸化・分解され、嫌な臭いの発生源になるのです。

油汚れやタンパク質汚れが臭いの元になる仕組み

油汚れは空気に触れると酸化し、酸化脂肪酸という成分を発生させます。これがいわゆる「酸化臭」と呼ばれる生臭いにおいの原因です。

さらに、食べ物のカスに含まれるタンパク質も、菌の栄養源として分解されることで腐敗臭を放つようになります。

つまり、スポンジ内部では「酸化」と「菌の繁殖」という二重の悪循環が起きているのです。見た目がきれいでも、スポンジ内部ではすでに汚れが分解・発酵している可能性があります。

汚れをためないための日常習慣

油汚れの多い食器は、いきなりスポンジで洗わず、キッチンペーパーで軽く拭き取るだけでも大きな違いが出ます。

これによってスポンジに油が吸収される量が減り、臭いの発生を予防できます。

また、週に1回程度は漂白剤や熱湯で除菌することが効果的です。漂白剤を使う場合は、ぬるま湯に薄めて10分ほど浸け置きし、しっかりすすぐようにしましょう。

熱湯消毒を行う際は、約80〜90℃のお湯をかけて1〜2分放置するだけでもOKです。

このような定期的なケアを取り入れることで、スポンジを長持ちさせながら、臭いのない清潔な状態を保つことができます。

洗剤や泡が残っていることも臭いの原因に

一見きれいに見えるスポンジでも、洗剤のすすぎ残しがあると徐々に嫌な臭いを発するようになります。

食器用洗剤には界面活性剤や香料などさまざまな成分が含まれており、これらがスポンジ内部に残ると酸化や分解によってニオイ成分を発生させるのです。

特に、泡立ちをよくしようと洗剤を多く使う人ほど、この“残留洗剤臭”が起きやすくなります。

残った洗剤が臭いを発するメカニズム

洗剤の主成分である界面活性剤は、油汚れを落とす一方で、油分と水分をスポンジ内部に引き寄せやすい性質を持っています。

その結果、スポンジの中に湿気と汚れの両方を閉じ込めてしまうことがあります。

さらに、香料や添加物が残ると、時間とともに酸化して人工的なニオイと生臭さが混ざったような臭いに変化します。

つまり「いい香りの洗剤を使っているのに、スポンジが臭う」という現象は、この酸化と残留物の反応によるものです。

臭いを防ぐための正しいすすぎ方と洗剤の使い方

臭いを防ぐためには、洗い終わった後に流水で30秒以上すすぎ、泡が完全に消えるまで絞り洗いすることがポイントです。

泡が見えなくなっても、スポンジを押すと再び泡が出てくる場合はまだ洗剤が残っています。

また、スポンジを使う際は「1回分の適量」を意識しましょう。

目安としては、1回あたり1〜2滴程度で十分です。

洗剤を多く使うと、汚れがよく落ちるどころか臭い・ベタつき・菌繁殖を招く原因になってしまいます。

清潔なスポンジを保つには、「洗剤を多く使わない・すすぎを丁寧に」が最も効果的な対策です。

通気性の悪い場所で保管している

食器用スポンジがすぐに臭くなる原因のひとつが、保管環境の通気性の悪さです。

使い終わった後、濡れたままシンクの隅や密閉ケースの中に置くと、スポンジ内の水分が蒸発せず、雑菌が増えやすい環境を自ら作り出してしまいます。

湿気と温度、そして食べカスなどの栄養分がそろうことで、菌やカビは一気に繁殖し、嫌な臭いの原因となるのです。

湿気がこもると雑菌が「温床状態」に

湿ったスポンジは、常に「ぬるま湯に浸かった状態」に近い環境です。

この状態では、一般的な雑菌がわずか数時間で何百倍にも増殖するといわれています。

特にシンク内は湿度が高く、排水口付近の水蒸気や油分も漂っているため、菌が生き延びやすい条件がそろっています。

その結果、スポンジの中心部まで菌が浸透し、どれだけ表面を洗っても臭いが取れない状態になってしまうのです。

清潔を保つための正しい保管方法

通気性を確保することが、スポンジを清潔に保つ最大のポイントです。

使用後はしっかり水を絞り、吊るして乾燥できるタイプのホルダーを活用しましょう。

シンクの上部や壁面に掛けるだけでも風通しが良くなり、菌の繁殖を大幅に抑えられます。

また、スポンジホルダーや受け皿そのものも週に1回は洗浄することが大切です。

ホルダーの水たまりやぬめりは、菌やカビの発生源になりやすいため、スポンジとセットで清潔管理を意識しましょう。

ワンポイントアドバイス

もし吊るすスペースがない場合は、水切れの良いメッシュトレーや立てかけ型ホルダーを利用するのもおすすめです。

「通気性」「乾燥」「清潔」を意識することで、臭いの発生を防ぎ、スポンジの寿命も長持ちします。

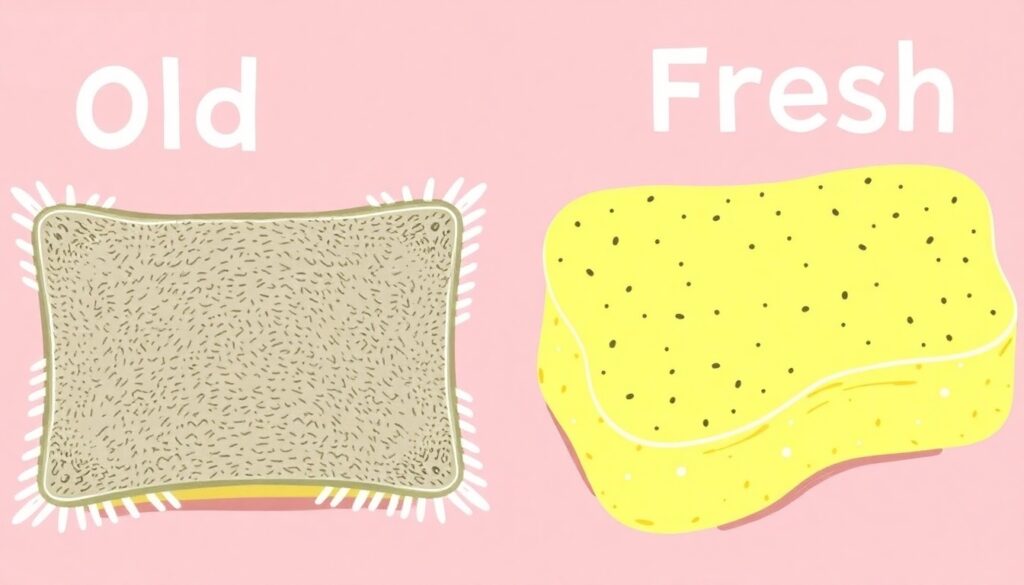

長期間同じスポンジを使っている

食器用スポンジは、毎日の食器洗いで最も酷使されるアイテムのひとつです。

一見きれいに見えても、水分・油分・洗剤・熱などに日々さらされることで、少しずつ繊維が劣化していきます。

この劣化した繊維の隙間には、目に見えない汚れや菌が入り込みやすくなり、結果的に臭いやぬめりの原因を作り出すのです。

劣化したスポンジは「菌を育てる温床」に

古いスポンジは、素材が柔らかくなって弾力を失い、洗剤の泡立ちや水切れも悪化します。

この状態では汚れを落としきれず、逆に食べカスや油分を内部に吸着しやすい構造になってしまいます。

さらに、スポンジの微細な傷や穴の部分には水分が残りやすく、菌が繁殖する理想的な環境が生まれます。

特に湿度の高いキッチンでは、1〜2日で菌が増殖し、強い悪臭を放つこともあります。

清潔を保つための交換サイクルと管理方法

どんなに除菌や乾燥を徹底しても、スポンジの寿命は2〜3週間が限界です。

素材によっては1週間で弾力が落ちることもあるため、**「まだ使えそう」ではなく「衛生的に交換する」**ことが大切です。

交換を習慣化するためには、次のような工夫が効果的です。

- 📅 カレンダーやスマホで交換日をリマインド登録する

- 🎨 月ごとに色を変えることで、視覚的に交換時期を把握しやすくする

- 📦 まとめ買いしてストックを常備しておくことで、「交換が面倒」を防ぐ

このように、スポンジを消耗品と割り切り、定期的に新しいものへ入れ替えることで、臭いや菌の繁殖を根本から防ぐことができます。

ワンポイントアドバイス

もし臭いが出始めた時点で除菌しても改善しない場合は、**それが「交換サイン」**です。

少しの手間でキッチン全体の衛生状態が大きく変わるため、「スポンジの交換」は最もコスパの良い衛生習慣といえるでしょう。

食器用スポンジを清潔に保つための実践ステップ

- 使用後はしっかり水を切って乾燥させる

- 週1回は漂白・熱湯で除菌する

- 通気性の良い場所に保管する

- 2〜3週間を目安に交換する

この4つのステップを習慣化するだけで、スポンジの嫌な臭いを防ぐことができます。

まとめ

食器用スポンジがすぐ臭くなるのは、水分・汚れ・保管環境の3つが原因です。

清潔に使うコツは、使ったあとに「乾かす」「除菌する」「定期的に交換する」こと。

毎日のちょっとした意識の違いで、キッチンをいつでも気持ちよく保てます。

まずは今日から、使い終わったスポンジをしっかり乾かすことから始めてみましょう。

コメント