機械学習やデータ分析の分野でよく登場する「混同行列」。正しく理解すれば、モデルの精度を評価する強力な指標となります。しかし、言葉だけでは少しわかりにくいという方も多いのではないでしょうか。本記事では、混同行列の意味や構成、使い方について初心者にもわかりやすく解説していきます。

混同行列とは何か

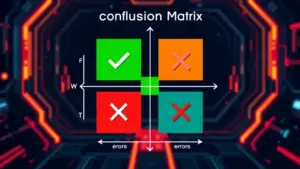

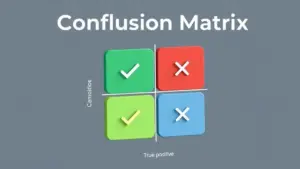

混同行列とは、分類モデルがどれだけ正確に予測できているかを表す評価指標のひとつです。主に2クラス分類で使われることが多く、実際の値と予測された値の関係をマトリクス形式で表します。

このマトリクスでは、以下の4つの要素が含まれます。

-

真陽性(True Positive)

-

偽陽性(False Positive)

-

真陰性(True Negative)

-

偽陰性(False Negative)

これらの値を元に、モデルの精度や再現率などを算出します。

混同行列の構成と見方を理解しよう

混同行列は、通常以下のような2×2の表で表現されます。

| 予測:陽性 | 予測:陰性 | |

|---|---|---|

| 実際:陽性 | TP | FN |

| 実際:陰性 | FP | TN |

この表をもとに、各評価指標を計算していきます。

例えば、正解率(Accuracy)は以下の式で求めます。

Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)

また、再現率(Recall)や適合率(Precision)などもこの表から計算することができます。

混同行列が使われる場面とは

混同行列は、分類タスクにおいてさまざまなシーンで活用されます。特に以下のような用途で重宝されています。

-

医療分野での疾患予測モデルの評価

-

不正検出モデルのパフォーマンス確認

-

顧客の離反予測などのビジネスインテリジェンス

分類モデルを扱う際には、混同行列は欠かせない評価ツールといえます。

混同行列を使った評価指標とは

混同行列からは、複数の評価指標を導き出すことができます。代表的な指標を以下に紹介します。

正解率(Accuracy)

全体の中で正しく分類できた割合を示します。

再現率(Recall)

実際に陽性だったものの中で、正しく陽性と予測された割合です。

適合率(Precision)

予測が陽性だったものの中で、実際に陽性だった割合です。

F1スコア

再現率と適合率のバランスをとった指標です。

これらの評価指標を活用することで、モデルの強みや弱みをより正確に把握することができます。

多クラス分類における混同行列

混同行列は2クラス分類だけでなく、多クラス分類でも使用できます。多クラスの場合は、クラスの数に応じて行と列が増えた正方行列になります。

例えば、3つのクラスがある場合は以下のような3×3の混同行列になります。

| 予測:A | 予測:B | 予測:C | |

|---|---|---|---|

| 実際:A | 40 | 5 | 0 |

| 実際:B | 3 | 35 | 2 |

| 実際:C | 1 | 2 | 38 |

このようにして、クラスごとの予測精度を個別に確認することが可能です。

混同行列の可視化のすすめ

混同行列をテキストベースで確認するだけでなく、ヒートマップとして可視化することで、より直感的に把握することができます。Pythonを使えば、seabornやmatplotlibを用いた可視化が簡単に行えます。

特にクラス数が多くなるほど、可視化の重要性は増してきます。色の濃淡で誤分類の多い箇所を一目で確認できる点が大きなメリットです。

混同行列を用いた改善ポイントの発見

混同行列を分析することで、分類モデルのどの部分に課題があるのかを特定することができます。例えば、特定のクラスだけ誤分類が多い場合は、データの偏りやモデルの特徴量設計に原因がある可能性があります。

モデルの改善サイクルを回すためにも、混同行列を丁寧に確認する習慣をつけることが重要です。

まとめ

混同行列とは何かについて、その構成要素から活用例、評価指標、可視化手法に至るまで幅広く解説しました。機械学習モデルの性能を正しく評価するためには、混同行列の理解が欠かせません。

数値としての精度を見るだけでなく、その背景にある予測の傾向や誤分類の傾向をしっかりと把握することが、より高品質なモデル開発へとつながります。これから分類モデルを扱う方は、まず混同行列をしっかりと理解しておくことをおすすめします。

コメント